- HOME--> Thought

-

Huang Renwei: The History and Reality of Engagement between Rising Powers and Established Powers

Source:《国际关系研究》

近来,国际舆论尤其是中美两国战略界都在议论“新型大国关系”,其中涉及后起大国与守成大国的互动关系,以及新老大国对于国际体系和秩序的不同看法。厘清这些概念,对于构建新型大国关系至为重要。

关于“后起大国”和“守成大国”的概念,国内外学术界歧义甚多。一般是指对国际体系变化具有重大影响的崛起大国和极力维护国际体系现状的霸权大国。近代以前的欧亚大陆各个帝国兴衰不在这个范围内。近代早期的欧洲国家争霸也不应覆盖其中。本文讨论的是全球市场体系和世界霸权国家形成以后,对世界历史进程产生重大影响的新老大国兴衰交替过程。当前国际上讨论的大国权力转移,主要是指以中国为代表的新兴大国整体崛起和以美国为首的西方传统大国整体下降这两种趋势。这种权力转移又被国内外归结为中美秩序之争。研究历史和现实的后起大国与守成大国相处之道,对于避免“修昔底德陷阱”具有深刻启迪。

一、现代史上后起大国与守成大国的兴衰交替

我们需要界定现代意义上的新老大国交替进程的时空范围。从15世纪和16世纪新航路发现到19世纪中叶以前,欧洲列强争霸有两种情况:一是西班牙、荷兰、英国之间的海上争霸,并不是当代意义上的后起大国和守成大国关系。在这个阶段,世界范围的国际体系和霸权大国并没有形成,从而也没有当代意义上的霸权和挑战关系。二是欧洲大陆的争霸过程,从17世纪中叶的威斯特伐利亚体系到19世纪上半叶的维也纳体系,基本上是欧洲王朝体系向主权国家体系的转变过程,同样不具有世界意义。只有当19世纪中叶英国建立全球殖民体系和英镑的世界货币地位后,才出现世界意义的霸权和国际体系。此后崛起大国对这个体系的挑战以及霸权国的应战,才是我们所要讨论题目的本质内容。

根据这个讨论范围,四次新老大国争霸具有世界历史的经典性。

第一个范例是1870年代到1940年代的英德争霸,由此导致第一次世界大战爆发,并且延伸到二次大战,其空间范围覆盖整个欧洲和大西洋地区,影响到亚洲、非洲和拉丁美洲。这是世界范围内后起大国与守成大国的第一轮全面较量,具有世界历史的经典性。

第二个范例是1890年代到1940年代日本在亚洲的崛起,从打败中国清王朝开始、进而在东北亚挑战俄罗斯、继而在东南亚挑战欧美列强、最后在太平洋与美摊牌的过程。日本崛起并不是对世界范围内霸权的挑战,而是在亚洲地区内的霸权争夺,其主要对手美国也是崛起大国,其影响涉及英德争霸进程。这是具有世界影响力的地区霸权争夺过程,具有亚洲历史的经典性。

第三个范例是1920年至1990年的苏联崛起以及苏联挑战美英霸权体系的过程。苏联崛起首先是第一个社会主义国家对西方资本主义制度的挑战,其次是反法西斯战争使之获得成为超级大国的历史机遇,再次是社会主义阵营和民族解放运动给了苏联与美国争霸的战略资本。然而,苏联在1950年代至1990年代的一系列战略错误和体制僵化,导致其崛起过程的中断。美苏争霸是后起大国与守成大国的第二轮全面较量,同样具有世界历史的经典性。

第四个范例是1870年代至1950年代美国崛起以及英美权力转移的过程。美国内战之前的半个世纪内,英国一直从各方面遏制美国崛起,当时美英矛盾具有对抗性。19世纪末叶,美国经济总量超过英国,并在西半球排挤英国。但是德国对英国霸权的威胁远远超过美国,而且美国参与两次大战既确保英国战胜德国的结果,也为美国取代英国霸权提供了历史机遇。二战后苏联对西方的威胁以及民族解放运动对大英帝国体系的摧毁,使英国最后认同美国霸权体系的确立。美英兴衰交替是世界现代史上唯一的霸权和平转移过程,具有另一方面的经典意义。

除了经典的新老大国权力转移,1970年代至1990年代还出现过新老大国兴衰交替进程的变形。当代新老大国兴衰的起点始于1970年左右,并不是始于2008年至2010年的国际金融危机。其理由,一是越南战争证明美国难以承受一场局部战争,特别是不能与一个大国打一场陆地战争。二是美元与黄金挂钩的布雷顿森林体系崩溃,美国从最大债权国变为最大债务国。三是苏联在全球的扩张危及美国的全球基地体系,美国的战略打击能力只及苏联的一半。四是欧洲一体化机制基本形成,开始减少对北约盟国体系的依赖。五是二战的两个战败国西德和日本在经济上重新崛起,分别达到世界第二和第三经济体。这段下降时期引起美国学术界的深思,保罗•肯尼迪的《大国的兴衰》为其代表作。由于这些重大变化,美国不再拥有二战后确立的绝对经济优势和绝对军事实力,不得不进行全面的战略收缩和结构调整。其中最重要的,一是改善中美关系,形成牵制苏联的战略大三角;二是重新调整全球战略重点,美在亚洲力量收缩,在欧洲力量投放增加;三是“超越遏制战略”,从内部瓦解苏联集团;四是全面调整美国经济结构和财政结构,从传统产业转向高新技术为主的产业结构;五是对欧洲和日本的崛起加以抑制,特别是通过“广场协议”使日本经济泡沫化,由此滞缓日、德崛起进程。美国在1970年代首轮下降、1980年代全面调整、1990年代再度达到顶峰,伴随着德、日的再崛起和再度受挫,以及苏联解体标志的俄罗斯崛起中断,构成了第三轮守成大国与后起大国的应对之道。这个历史时期新老大国兴衰交替的变形,其特点是大国权力转移的非典型性,即军事力量的作用下降,经济力量的作用上升,以及守成大国的局部衰落和后起大国的局部崛起并存。这些都是不同于20世纪前半叶的历史特征。

进入21世纪的新老大国兴衰交替呈现更为广阔、更为深刻、更为复杂的进程。美国连续遭遇“9•11”后的反恐战争和2008-2011年的国际金融危机,其霸权实力显著下降。而同一时期的中国经济保持高速增长,迅速升至世界第二位,综合国力与美国的差距缩小。与此同时,俄罗斯、印度和巴西也进入崛起或复兴行列。非西方新兴大国的整体崛起和西方传统大国的整体下降,成为世界历史上从未有过的大国权力结构变动。

美国及其盟国体系虽然存在着压制中国等新兴大国的战略意图,但是不可能复制两次大战和冷战过程中将后起大国完全打败的历史。其原因在于,其一,霸权大国和传统大国同新兴大国的经济相互依存已经达到难分难解的程度,摧毁对方的结果很可能是自身的崩溃。其二,新兴大国的和平崛起并不构成对传统大国的直接威胁,西方盟国体系难以像以往打击德、日那样地打击中国等非西方大国。其三,全球化、全球问题和全球治理对人类挑战空前严峻,超过新老大国之间的对抗性,使后起大国与守成大国之间有可能形成长期合作以应对非传统威胁。这些新的历史条件正在改变新老大国关系的性质。

同时也要清醒地看到,后起大国和守成大国之间还存在着竞争关系乃至发生战略对抗的危险,历史悲剧重演的可能性依然存在。这种两重性将持续很长的历史时期,直到新兴大国整体实力超过守成大国。美国取代英国霸权用了整整一个世纪,美国霸权的衰落周期将比英国要长得多。长期性、渐进性、两重性是世界历史第四轮大国交替的主要特征。

二、20世纪大国权力转移的典型特征

20世纪大国权力转移过程具有完整性和典型性,成为现实主义国际关系理论的主要来源,也是当代大国权力转移的主要参照系。

特征之一:后起大国一般在经济上首先崛起,军事和政治崛起要晚于经济崛起。

美国1890年就已在经济总量上超过英国,但在政治、军事上超过英国则是在1940年代。德国在1900年左右经济总量超过英国,军事上超过英国也是在1940年左右。苏联则相反,军事上在1930年代后期超过英国,1950年代接近美国,1960年代部分超过美国。但是在经济总量上从未超过美国。

与此相比较,二战后大国权力转移一直是不完整、非典型的。战后德国和日本的“二次崛起”,基本上是经济崛起,先后达到世界经济的第二、第三位,而且成为美国在欧洲和亚洲的盟国体系支柱,但并未实现政治和军事的完整再崛起。在世界现代史上,后起大国取代和超越守成大国的周期一般需要一个世纪,守成大国的衰落周期大约也是一个世纪左右。周期过于简短的大国崛起进程往往中断甚至失败。

特征之二:地缘环境对于后起大国与守成大国的关系具有重要影响。

美国崛起过程中拥有最为有利的地缘环境。它与欧亚大陆相隔两大洋,周边没有世界一流强国,两次世界大战都没有波及美洲。这是它没有与守成大国发生重大对抗,也没有成为大战发源地的重要原因。德国崛起的地缘环境最为恶劣,周边强国林立,面临英、法、俄的联手遏制,打破被包围的地缘环境就成为德国的首要战略目标,也是英德对抗的主要起因之一。苏联从十月革命后一直处于被包围的地缘环境中,从而把打破包围圈作为首要战略目标。这也是冷战发生的关键因素之一。日本虽然没有明显的大国包围环境,但是岛国位置和资源短缺,使它一直把周边国家作为扩张对象,先是间接、后是直接地同西方列强发生全面对抗。

特征之三:维持还是打破现存国际体系和国际秩序成为新老大国斗争的焦点。

德国从普法战争后一直试图打破欧洲大国均势,改变既有疆界,并致力于打破从中东到非洲的英法殖民体系,这些战略企图必然成为其发动大战的动因。一战后不到10年,德国再度崛起并力图打破凡尔赛体系,成为二战的导火线。英、法、美等守成大国极力构筑凡尔赛-华盛顿体系,对德国给予最严厉的战败国惩处,结果不仅不能保住这个体系,反而加速了原有体系的崩溃。二战后盟国吸取教训,对西德重建给予各种援助,最终消除了欧洲战争策源地反复出现的痼疾。

日本也处心积虑打破一战后的华盛顿体系,要打破东亚的殖民秩序,从而成为太平洋战争的发动者。苏联虽然在二战后基本上维护雅尔塔体系下的大国势力范围划分,但是它作为世界革命的输出者和支持者,力图打破西方统治的世界秩序,从而成为美英联手遏制的主要对象。而美国则相反,它在20世纪上半叶尽力保持西半球的门罗主义,在东半球基本上不挑战英国主导的国际体系,直到1950年代英国完全衰落,才以联合国托管、盟国体系和“新殖民主义”等方式取而代之。

特征之四:狂热的民族主义和复仇心理既是后起大国崛起的动力,也是其覆灭的原因。

德国具有极强烈的“日耳曼优越论”,普法战争后德国的民族主义高涨,需要得到“阳光下的地盘”,为此准备与欧洲所有大国决一雌雄。一战结局与巴黎和会对德国的严酷惩罚,埋下了德国全民复仇的种子,成为希特勒纳粹上台的社会基础。民族复仇主义借助于灭绝犹太种族达到疯狂的顶点。这给纳粹德国带来空前的战斗力,也促成其最后灭亡。

日本的“大和民族至上”和“武士道精神”,加上明治维新后接连取得甲午战争、日俄战争和一次大战的胜利,自以为应当统治亚洲,以致在侵华战争之后,接连进攻美国、法属印度支那和英属东印度,大大超出日本国力的极限,并且受到亚洲国家和美、苏、英的联合反攻。日本帝国最终崩溃。

苏联虽然没有出现像德、日那样的狂热民族主义极端行径,但是大国沙文主义和扩张主义一直是其战略动因。在二战后占领东欧、组成华约集团的背景下,泛斯拉夫主义和俄罗斯帝国版图野心结合,成为美英判断苏联战略意图的依据。结果是东欧国家的反苏倾向和加盟共和国的独立倾向促成苏联最后陷入解体。

总之,立足于狂热民族主义的后起大国对现存霸权国及其国际体系发起挑战,几乎都以失败告终。

特征之五:军备竞赛是20世纪守成大国与后起大国权力角逐的主要形式。

德国与英国的军备竞赛始于1890年代。威廉二世放弃俾斯麦的“大陆政策”改为“海洋政策”,是德英军备竞赛的起因。战列舰和潜艇成为主要军备平台。这种竞赛也是第一次世界大战的起因之一。1920-1930年代,德国再度超过英国成为欧洲头号军事大国,大规模坦克集群和战机集群成为“闪电战”的主要平台。但是,纳粹德国要面对整个反法西斯同盟的军事力量进行两线作战,其军备和整体实力必然无法支撑。

日本与美国在一战后展开太平洋区域的军备竞赛,主要平台是航空母舰。这种竞赛并没有受到华盛顿体系的限制,最后导致珍珠港事件爆发。日本不仅在航母决战中全盘失败,而且遭到原子弹的致命打击。日本的陆军主力大部分在中国战场受到牵制,战略后备关东军又被苏军席卷歼灭。在整个太平洋地区反日同盟的综合军力压倒优势之下,日本军力完全崩溃。

最典型的超级大国权力竞争是冷战时期的美苏军备竞赛。冷战虽然没有转变为世界大战,但是在某种意义上也是第三次世界大战。这一轮军备竞赛的主要平台是战略核打击力量,同时继续展开常规军备竞赛。苏联曾经几度在规模上和技术上超越美国,但最终仍以失败告终,原因在于其体制和结构的根本缺陷。苏联无限追求“二次打击能力”和经济军事化,但在整体上无法对抗美国的技术优势和综合实力,成为其竞赛失败的关键。

20世纪上半叶美国与英国虽然也是后起大国与守成大国的关系,但是二者之间并没有出现真正的军备竞赛。美国军事力量的崛起恰恰补充了英国军力衰落的真空,帮助英国渡过一战和二战的难关。因此,美国避免了与主要守成大国展开军备竞赛,为其成为头号世界强国提供了巨大空间。

20世纪的世界范围内,后起大国依靠军事竞赛打败守成大国尚无先例,但是军备竞赛导致崛起失败却是反复得到证明的历史现象。

特征之六:守成大国惯用盟国体系和“离岸均势”来应对后起大国的挑战。

英国在应对19世纪末、20世纪初的德国挑战时,最熟练运用盟国体系和大国均势的地缘战略,使德国在和平时期受到周边大国的多重牵制而难以直接威胁英国,在战争时期则遭受两线作战的钳制而不能直接进攻英伦三岛。“光荣孤立”和“分而治之”是英国维持霸权、打击对手的惯用伎俩,而德国屡屡中计,一再败于东西夹击,陷入战略困境。尽管英国与法国、俄罗斯在殖民地争夺中也有利害冲突,但是在遏制德国的根本挑战方面找到战略共同点。一战和二战的盟国体系都建立在这个战略共同点的基础之上,且兼有平时和战时的双重功能,这在英德竞争中表现得最为充分。

二战期间的日本同样受到美英中苏盟国体系的夹击,尽管这个体系不如欧洲同盟国那么完整,但使日本陷入两线甚至四线作战的严重困境。日本与德国、意大利虽然也组成轴心国,却不能在战略上相互配合,甚至出现相互抵消的问题。能否运用盟国体系使对手陷入战略困境,成为守成大国与后起大国的优劣之势比较的关键之一。

冷战时期的苏联受到先是英美同盟、后是美国领导的全球盟国体系的包围,是守成大国对后起大国实施遏制战略的最充分证明。英国是冷战后反苏同盟的始作俑者,它把一战前后对付德国的盟国战略加以复制,用来遏制苏联在东欧的扩张。接着,美国把二战末期战胜德国纳粹的驻欧美军全部转变为反苏盟国的主力,并且将北约模式延伸到东亚、东南亚、南亚、中东、乃至美洲。在完成构筑反苏包围圈的同时,也完成了美国的全球军事基地系统,牢固地维护其霸权体系优势。在冷战后期,当苏联集团出现中苏分裂,而美国也出现越战后的力量下降阶段,此时美国又开始运用均势制衡的策略,借助美中缓和形成美中苏战略大三角。这个策略很快奏效,使苏联在1980年代后陷入战略困境以致90年代最终解体。

盟国体系和均势战略的结合或交替使用,是守成大国屡试不爽的有效战略,而后起大国陷入这种陷阱也成为周而复始的现象。美国为何不能在冷战后放弃北约?为何2010年后又在亚太地区强化美日同盟?这说明美国正在重复20世纪上半叶英国在欧洲施行的策略。

特征之七:后起大国与守成大国对战略资源、战略通道、战略要点的争夺。

19世纪末、20世纪初,英德争霸的焦点之一就是非洲资源和中东通道。2C(开罗—开普顿)铁路和2B(柏林—巴格达)铁路成为瓜分世界的两大符号,也是一次大战的主要起因。一战和二战的主战场之一就是为争夺大西洋航道控制权而展开的潜艇战。美国介入欧洲战场直接起因于战略航道的控制权。

守成大国利用战略资源和战略通道的控制权,迫使后起大国陷入战略困境以至孤注一掷地与守成大国展开战略摊牌。日本作为一个幅员狭隘、资源贫乏的岛国,难以与资源雄厚的美国匹敌,企图以占领中国和东南亚来弥补其力量缺陷。但是美国依然对日展开战略物资禁运,由此成为日本冒险袭击珍珠港的直接起因,也成为日本战败的主因之一。

苏联在战略资源上并无匮乏之忧,但是在战略通道和战略要点上却存在着严重的先天不足。北约对波罗的海和黑海两个出海口的控制,是对苏联的致命威胁。于是,苏联试图通过占领阿富汗获得南下印度洋的直通道。恰恰是这场为时十年的阿富汗战争,加速了苏联的崩溃。苏联虽然拥有最强大的战略核武器和空军战斗力,但是在远洋海军方面远不如美国。美国卡住了苏联缺乏制海权的短处,在全球战略上始终居于主动地位,这也是苏联在古巴导弹危机中最后屈服的主要原因。

英国作为“日不落”帝国,几乎控制着全球所有的战略通道和战略要地。美国继承和扩大了英国的军事基地体系,加上10个以上航母编队的全球巡航作战能力,对航道和战略要地的控制能力更胜一筹。因此,海权是霸权国的基础,也是它们打压后起大国的主要手段。

特征之八:后起大国在软实力较量中败于守成大国。

守成大国与后起大国的软实力之争主要在美苏之间展开,其中包括意识形态渗透、反对派扶植、持不同政见者培养、自由欧洲电台、诺贝尔奖、好莱坞电影、吸收留学生、宗教机构等。苏联也在意识形态领域展开大量反美宣传,但是总体效果远不如美国。尽管如此,苏联在第三世界还是培养了大批亲苏派,一度成为第三世界的主流。更主要的是,美英霸权体系的软实力在于其完整的价值观体系、学科理论体系和语言体系,他们对知识阶层和青年一代的影响力远远超过苏联的同类体系。苏联崛起的失败,与其说是硬实力竞争的结果,不如说是软实力较量的产物。

软实力较量的重要领域之一就是对于先进技术和人才资源的主导权之争。在这方面,美国做得最为出色。一是它通过移民政策大量吸收各国人才,特别是在19世纪末叶,欧洲移民给美国带来的巨额资金和先进技术是美国崛起的主要条件。二战期间,美国吸收大量犹太难民的同时获得了极为宝贵的科学家资源,使美国在短期内达到世界科技的顶峰。战后初期,美国从纳粹德国和日本手中强制收容和包庇了一大批武器研发专家,使美国军事技术与其它国家的距离进一步拉大。

冷战时期,美国通过对共产党国家的禁运政策和巴黎统筹机制,对苏联集团成员实施严格的技术封锁和人才控制。冷战后期,西方对共产党国家的技术专家实行引诱和策反,使东欧和苏联的技术人才大量外逃。通过“一打一拉”,苏联在技术上的赶超能力受到严重削弱。苏联解体后,美国吸引俄罗斯专家的措施有增无减。美国对苏联(俄罗斯)的技术和人才争夺基本上也用于针对中国。

特征之九:守成大国在金融领域和货币体系中打压后起大国。

守成大国的世界霸权基础与其说是军事霸权,不如说是金融一货币霸权。英国霸权的基础是英镑世界货币体系,美国霸权基础是美元世界货币体系。英镑和美元在世界货币体系中的储备货币地位至今仍未能撼动。它们都曾经拥有全球黄金储备量的50%以上,即使布雷登森林体系崩溃后,美元仍保持着世界货币储备量的70%以上。这是美英可以实施有效的全球资源配置和禁运制裁措施的根本原因。因此,任何危及美元或英镑霸权地位的后起大国,都在它们的打击范围内,无论其崛起是和平与否。

一战后英美曾经展开对国际货币体系控制权的争夺,虽然美国当时已经成为英国的债权国,但是美元尚未成为主要的国际储备货币,这场较量仍以英国占上风而告终。直到二战结束,美元成为直接主要储备货币,英镑才退出世界货币霸主地位。1968年美元与黄金挂钩体制终结后,先后受到日元和欧元的挑战。但是,欧元受到英镑未加入的牵制,货币实力低于其经济总量;日元受到国内市场狭小、过度依赖出口的制约,一旦升值过快造成泡沫经济。

美国打击欧盟经济和日本经济的手段多样,使这两个经济体最终未能取代美元的世界货币地位。苏联卢布虽然没有直接挑战美元的霸权地位,但是美国通过各种手段打击卢布也是从未放松过。总之,货币金融体系是新旧大国争夺的焦点之一,在经济全球化时代这个领域的大国竞争更为激烈。三、当代中国构建新型大国关系的战略逻辑

中国要避免20世纪大国权力转移中的历史教训重演,必须构建新型大国崛起的战略逻辑,跨越“修昔底德陷阱”,为国际体系转型和新型大国关系打开通道。

首先,要深入研究后起大国与守成大国交替的规律和特征。

目前我国学术界对新老大国兴衰权力转移的研究停留在一般、表面、零碎的事实上,缺乏系统、深入的探讨,应进一步研究当代新老大国与历史上大国权力转移的性质、形式和内涵的区别,研究中美两国新型大国关系与历史上大国相处之道的区别,研究当代霸权国家与新兴大国既竞争又合作的两重性和权力转移进程的长期性、渐进性,研究大国兴衰更替的局部性与整体性的关系,研究国际体系与大国权力转移的关系。

目前国内对新老大国权力转移的研究往往以硬实力特别是军事力量的对比变化为重点,简单类比大国崛起的过程相似性,而忽视历史阶段、时代背景和各自制度性质的区别,对守成大国的围堵遏制战略重视不够,对新老大国的合作经验关注不足,特别是对美英霸权和平移交、美苏两霸和平对峙、德日战后和平再崛起的过程缺乏研究。这些历史进程中的某些因素在21世纪中继续存在并有所放大,这是我们建立新型大国关系需要借鉴的重点部分。

回顾从19世纪末以来至今,守成大国与后起大国角逐的历史演变过程反映了大国权力转移和更替的重点变化。这个变化在二次大战结束以前为第一阶段,新老大国力量对比变化的核心领域是经济力量支撑下的军事力量,而决定守成大国与后起大国争霸胜负的是军事因素即世界战争。二战后的冷战为第二阶段,军事因素仍具有重要作用,但已经不是决定性因素;经济力量支撑下的软实力因素成为决定胜负的关键。冷战结束以来进入第三阶段,军事力量进一步退居二线,软实力和经济实力的重要性进一步上升,更为突出的是科技创新力和国际体系话语权成为决定胜负的核心因素。当前美国在这两个领域仍遥遥领先于新兴大国。

还应指出,在这三个阶段过程中,守成大国与后起大国的战略竞争激烈程度趋于下降,战略妥协和战略合作的可能性与现实性趋于上升,这也是相互依存和恐怖平衡二者交互作用的结果。

其次,要特别注意研究守成大国应对后起大国的惯用策略。

守成大国应对后起大国的头号策略并不是军事包围和经济封锁,而是形象丑化和制度贬损,即将后起大国在道义上置于被谴责的地位。无论是德国、日本、还是苏联,都被戴上“独裁国家”和“侵略者”这两顶大帽子。英国和美国则都是以“民主”、“自由”和“解放者”的化身自居。特别明显的例子就是在二战结束仅仅不到一年时间,苏联就从“反法西斯盟友”转变为“铁幕独裁者”,由此拉开了冷战的序幕,这顶帽子一直戴到苏联解体甚至直到现在。

另一项重要策略就是在后起大国和其邻国之间打入楔子,形成一道隔离区,使后起大国在本地区陷入孤立乃至被包围的状态,无论在和平时期还是战争时期,都对守成大国极为有利。一战和二战前,德国周围的小国都处于德国的威胁之下,法、俄等大国都成为德国的敌国,使英国在欧洲大陆制造均势的战略完满实现。

守成大国还以国际体系、国际规则、国际秩序等工具为自己找到合法性,使后起大国不断受到国际法的压力,受到国际法庭的审判。由于守成大国长期以霸权地位掌握着国际法规的创制权和解释权,后起大国始终处在被审判的地位。

守成大国发动舆论战和攻心战,不断制造后起大国将要发动战争或者将要崩溃的谣言,在外部使其邻国感受到威胁,在内部使其人民丧失自信。同时,在后起大国内部采取离间策略、制造民族分裂,致其在关键时刻出现决策瘫痪——无论在战时还是平时,这些都是打击后起大国的有效手段。苏联解体实际上是多层次分裂的结果,而不是在军事上和经济上的崩溃。

守成大国在科技教育领域保持优势地位,使后起大国的赶超势头难以持续,最终在军事上和经济上失去战斗力和竞争力。二战期间美国在科技领域上压倒德日,对于战争结局具有重大意义。

上述策略大部分是守成大国软实力的战略实施,后起大国在硬实力的赶超方面毫不逊色,但是在软实力竞争中最终失败却是普遍现象。几乎可以得出结论,现当代史上守成大国与后起大国的进退越来越取决于软实力领域的较量,后起大国的失败大多不是在其初期的硬实力崛起阶段,而是在中后期的软实力上升阶段。

其三,中国应认真吸取后起大国应对守成大国的经验教训。

世界近现代史上后起大国挑战守成大国大部分都以失败告终,只有个别案例崛起成功。而且,20世纪新老大国竞争引起前半个世纪的两次世界大战和后半个世纪的冷战,使人类整体付出惨痛的代价,其教训极为深刻。21世纪新老大国相处之道必须避免重蹈历史覆辙,后起大国只能走和平崛起的道路。我们应当吸取的经验教训包括:

要冷静判断新老大国的力量对比,不能简单地以GDP排名作为大国实力高低的根据,特别要认识到综合国力方面的显著差距,还需要几十年时间的赶超。后起大国的战略目标定位和赶超时间应更长远一些,切忌急于求成。

后起大国迅速接近守成大国的过程中,一般都出现外部压力加大、各种关系失衡、守成大国打压等国际环境恶化问题,可称为“战略风险加大”阶段,后起大国的崛起中断乃至失败大多发生在这个阶段。

由于综合国力的发展规律,一般硬实力赶超在前,软实力赶超在后。后起大国为了尽快超越并取代守成大国,往往更多依靠军事力量来打破平衡,从而陷入“修昔底德陷阱”。军备竞赛对于后起大国的致命损害已经在历史上反复证明。

后起大国崛起造成国内民众的心理变化,突出表现在民族主义狂热和复仇雪耻心态膨胀,由此带来决策绑架和战略扭曲。引导和克服非理性的社会舆论在网络时代尤其必要。

后起大国应尽力避免挑战和对抗现存国际体系。守成大国一般同时也是现存国际体系的主导者和国际规则的创制者,而国际体系的大部分成员已习惯于追随守成大国及其控制的国际体系。后起大国应参与现存国际体系的改革,而不是另起炉灶。

后起大国应防止与周边国家形成集团对抗态势,避免陷入两线作战甚至四面被围的困境。地缘政治环境应通过利益融合来加以改善,而不是通过势力范围和军事集团来强行改变和固化。

后起大国应善于利用守成大国的衰落趋势,积极提供公共品供应以利国际体系的优化和国际秩序的稳定,而不是乘机加速守成大国衰败并引发全球和地区危机。美国的崛起成功在于前者,德、日和苏联的失败在于后者。

后起大国应在国内制度建设和国家战略创新方面赶超甚至领先于守成大国。某种程度上新老大国的权力转移取决于制度优势的竞争。罗斯福新政是美国摆脱30年代大萧条并赢得世界大战的重要原因,而苏联的制度僵化则是其冷战败局的核心问题。

其四,美国将不得不接受中国崛起并与中国合作的现状。

当代主要守成大国即美国与当代主要后起大国即中国之间的相处关系,与历史上的新老大国关系既有相似之处,又有根本区别。美国自19世纪末崛起以来,虽然也遇到过若干挫折(如朝战、越战),但是没有在根本上受到过挑战,或者说没有失去过霸权地位。它把自己取代英国,打败德、日、苏,都视作其价值观和制度的胜利,而且是“天定命运”。它认定21世纪中国崛起只是以往历史的循环重复,美国只要把以往打击后起大国的手段集中起来,就足以压制中国、滞缓其崛起进程。因此,美国难以根据新的历史条件制定应对中国崛起的战略,其思维定势难以打破。从根本上说,美国对待中国崛起的策略是落后于时代的陈旧战略。因此,我们可以就此找到这一轮守成大国遏制后起大国的致命缺陷。

美国欲利用其软实力优势占领道义制高点,将我置于舆论和制度的负面地位。但恰恰是美国滥用霸权,引起包括其欧洲盟国在内的国际舆论批评。特别是美国在中东和前苏联地区连续策动颜色革命,输出美国模式,结果造成这些国家长期战乱不休。可以说,美国每搞一场颜色革命,就陷入一个泥潭。反而促使美国软实力下降和战略被动,我们可以借此稳取战略主动权。

美国企图在亚洲利用其盟国体系、利用大国均势、利用代理人、利用历史问题和领土领海争端、利用军备竞赛等惯用手段把中国拖入“安全囚徒困境”和“修昔底德陷阱”。但是中国已经确定“亲、诚、惠、融”的周边方针,提出“利益共同体”和“命运共同体”的新理念,坚持和平发展道路。亚洲各国都以中国为其增长动力,不可能重复冷战时期的“反华包围圈”。美国战略界主流也承认,“对华围堵战略”不仅过时,而且也做不到。中国已经大到无法围堵,围堵中国对美国有百害而无一利。

美国企图以国际体系来管制、约束中国,以此来干预中国内政、改变中国制度。这个办法对于封闭僵化的苏联体制模式曾经有效,最终加速其解体过程。但是对于中国基本上无效,因为中国本身在不断的改革开放进程中,而且越来越深刻地融入现存国际体系。相反,恰恰是美国本身成为现存国际体系的破坏者,甚至企图另搞一套规则体系。中国与美国处于参与当代全球治理的同一起跑线上,而且同金砖国家一起改变着西方治理体系。美国已经无法将中国排除在国际体系之外,它不得不接受中国参与国际规则制定的新常态。这是过去那些后起大国所不具备的条件。

美国企图以其绝对军事优势维持霸权,并且迫使中国走上军备竞赛消耗国力的老路。这也是一个过时的老套路。美国财政已经难以维持如此庞大的军事机器,其军费开支还将继续削减,而财政上依赖中国购买联邦债券的状况也是难以改变的。相反,中国军费开支还将稳步上升,直到与美国规模相当。美国固然拥有领先的军事技术和装备优势,但是中国不是在数量上和整体上与美国争高低,而是以某些领域快速赶超来打破美国武器系统优势,而美国修补漏洞的成本将大大高于中国打破这个体系的成本。结果是美国越来越难以承受军备竞赛的代价,最终无法保持领先中国10-20年的装备优势,以“唯武器论”为基础的美国全球军事战略将被迫改变。这是与冷战时期美苏军备竞赛完全不同的结果。

美国在全球市场体系中压制中国、掌控全球资源的局面已经被打破。一是中国已经成为世界最大的进出口国,依赖中国市场的大多数国家都不可能参与对中国的封锁禁运,即使低力度制裁也难以做到。二是中国将成为最大的资本输出国,连美国也不能拒绝中国的大规模资金流入。无论是直接投资还是间接融资,中国资本与美国资本以至全球资本融为一体,这是世界金融市场的最大变化。三是中国本身的自主创新能力迅速提高,西方其他国家对中国的技术转移,都将打破美国对中国的技术控制政策。这种政策维持的时间越长,美国的损失越大。四是人民币国际化进程最终将打破美元作为世界货币的垄断地位,人民币、欧元和美元构成三足鼎立的格局不可避免,甚至美元与人民币平分秋色也是可能的。美元只有与人民币合作维护国际货币体系的稳定,才能避免重蹈二战前后英镑没落的老路。因此,经济领域的中美全球合作将比其他领域更早实现。

美国几乎无法选择与中国进行战略摊牌,无论是军事上还是经济上,这种摊牌的后果都是难以承受的。最终是美国放弃与我摊牌,接受与我共同合作建立稳定的世界秩序和地区秩序。一些有远见的美国战略家已经准备接受这个战略前景,我们也应有所准备。

-

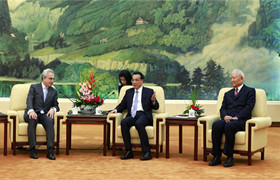

The 2nd "Understanding China" ConferenceOn November 1~3, 2015, the 2nd “Understanding China” Conference was held in Beijing Yanqi Lake International Conference Center. Zhang Gaoli, Vice Premier of the State Council, attended the opening ceremony.

The 1st "Understanding China" ConferenceOn November 1~3, 2013, the 1st “Understanding China” Conference was held in Beijing, which was cosponsored by China Institute for Innovation & Development Strategy (CIIDS), Chinese People’s Institute of Foreign Affairs (CPIFA), and Berggruen Institute on Governance.

The 2nd U.S.-China Strategic Forum on Clean Energy CooperationWith the “Prospects for U.S.-China strategic cooperation in next decade” as its theme, the forum dwells on the implications of U.S.-China cooperation from the strategic perspective of coping with global challenges and maintaining world peace.

The China Sciences and Humanities ForumCo-initiated in April 2003 by renowned Chinese scientist Mr. Lu Yongxiang and influential political strategist Zhen Bijian, China Sciences and Humanities Forum was jointly hosted by Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS) and the Higher Education Press.